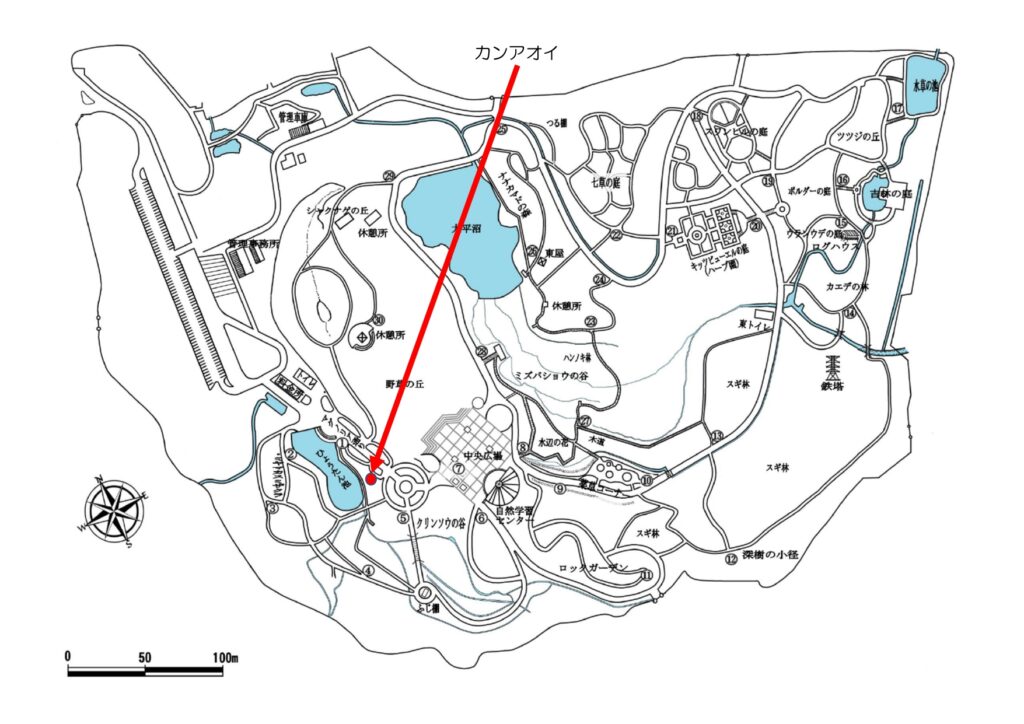

カンアオイ(ウマノスズクサ科) マグノリア通りの西側の通路の外にあります。

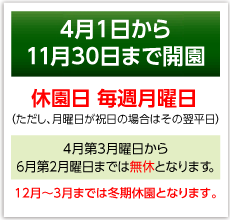

日本固有種です。関東地方南部から紀伊半島東部の地域に分布します。山地の樹下に生える常緑多年草で、根茎は地表近くを斜めにはい、筋が多く多肉で暗紫色です。葉柄は長く汚紫色で、葉表面は濃緑色を呈し、白斑や葉脈があり、毛がまばらに生えています。晩秋から初冬に暗紫色で黄緑色を帯びた花を半ば地にうずもれて咲きます。茎は非常に短く、茎の先に1葉と1花をつけます。花のように見えるのは花弁ではなく3枚の萼片です。萼片の中に雄しべ12個、雌しべより短いです。雌しべ6個、花柱の上部は2裂して尖り、基部に柱頭があります。本園では開園期間の11月30日までは開花せず、冬期間の雪の中で開花して、雪融けした後、落ち葉をのぞくと萼片が現れます。カントウカンアオイともいいます。

和名「寒葵(カンアオイ)」は、徳川家の家紋のモチーフとなっていることで有名な二葉葵(フタバアオイ)に近縁で、冬でも葉が残る常緑性であることにちなみます。