今日は、ハネミギクの実をご覧ください。キク科の植物で黄色い花を沢山付ける様子を8月上旬のインスタグラムで紹介しました。1枚目の写真のように茎の翼が特徴的でしたね。すでに花も終わり、たくさんの実をつけています。実をほぐすと、4枚目の写真の種になります。種は平らで2本の角があり、両脇に茎同様、見事な翼があります。怪獣映画に出てきそうです。実は外側に向けて多数の角を出していますが、種の角だったのです。

今日は、ハネミギクの実をご覧ください。キク科の植物で黄色い花を沢山付ける様子を8月上旬のインスタグラムで紹介しました。1枚目の写真のように茎の翼が特徴的でしたね。すでに花も終わり、たくさんの実をつけています。実をほぐすと、4枚目の写真の種になります。種は平らで2本の角があり、両脇に茎同様、見事な翼があります。怪獣映画に出てきそうです。実は外側に向けて多数の角を出していますが、種の角だったのです。

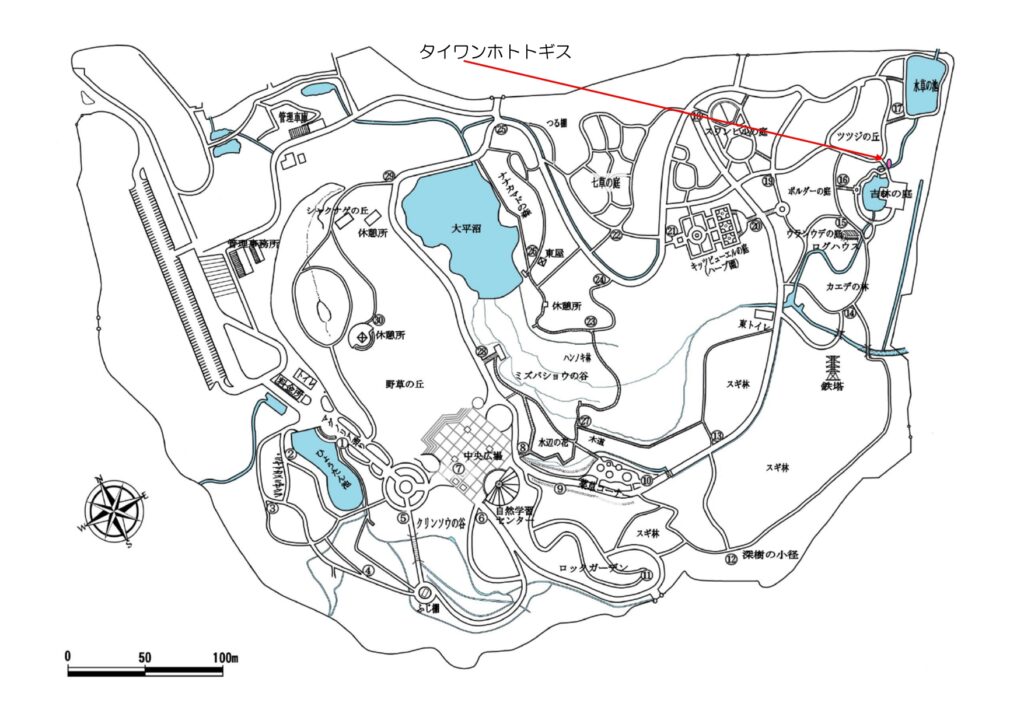

タイワンホトギス(ユリ科)

台湾、日本では西表島に自生する多年草です。高さは25~80cmほど。地下茎、茎ともよく枝分かれします。葉は互生です。葉身は倒披針形、狭い楕円状披針形または倒卵形です。先端はとがり、基部は心形になって茎を抱きます。茎先に散房花序をつけ、数個の花を上向きにつけます。花被片は6、ラッパ状に開き基部のふくらみが2つに分かれ、白色から淡紫色で内面に紅紫色の斑点があります。雄蕊は6。果実は披針形体の蒴果で3稜があります。

和名「台湾杜鵑草(タイワンホトトギス)」は、台湾ではごく普通に見られるホトトギスの意です。

「ロックガーデンの分かれ道を右に進み、頂近くの左側」で、ウメバチソウが咲きました。

北半球に広く見られ、日本では北海道から九州の山の麓や高山の日当たりの良い所に生える多年草です。根茎は短く太く、根生葉は固まって付き、長い柄があります。10~40cmの数本の花茎を直立し、1枚の葉と1個の花をつけます。萼片5、花弁5で白色で、雄しべ5、雄しべと雌しべの間に仮雄しべが5本あり、掌状に分かれます。子房は上位で、蒴果は上部が4裂します。

花の大きさは2cm程でしょうか、決して大きくはありませんが、とても綺麗です。今は、道から数十センチ奥まったところに咲いていますが、例年、道のすぐ近くにも咲きます。もう少し待ちたいと思います。

和名は「梅鉢草(ウメバチソウ)」。紋所(家紋)の一つの梅鉢に似ていることに由来します。右下の写真です。菅原道真や前田利家の家紋として有名です。ありがたやありがたや。