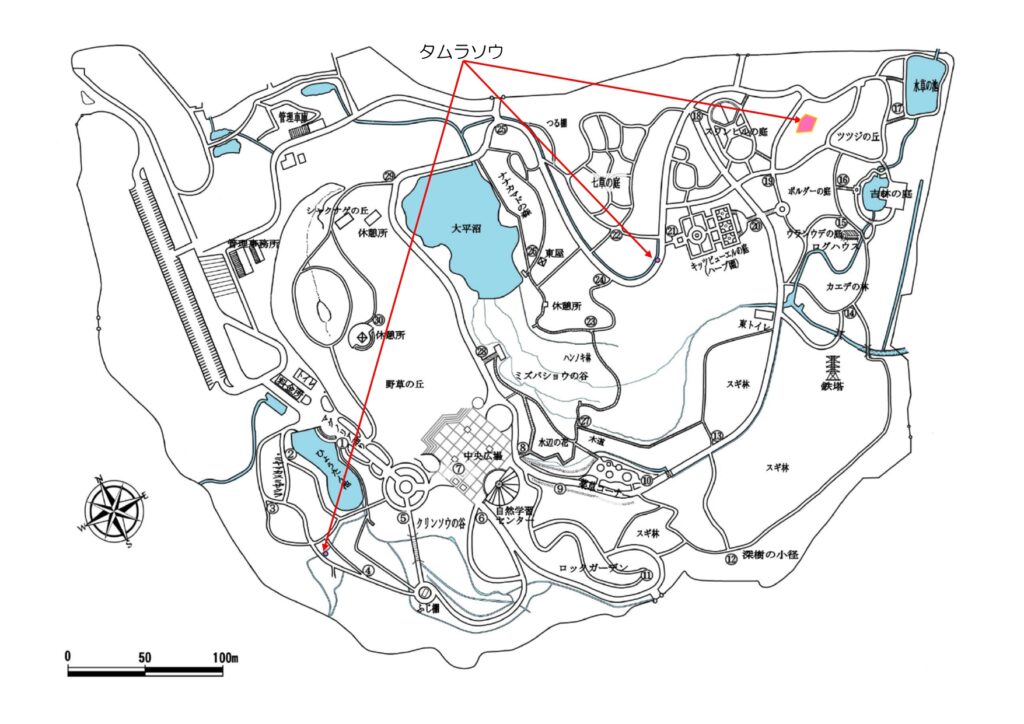

タムラソウ(キク科)

本州、四国、九州に分布しています。国外では朝鮮半島に分布しています。山地の草原などに多い多年草です。茎は高さ30~150㎝で直立します。葉は互生して羽状に深裂します。葉はアザミに似ていますが、刺はなく質もやわらかいです。夏に茎の上部が枝分かれし、切れ込みのある管状花からなる紅紫色の頭状花を上向きにつけます。総苞は広卵状です。花序が大きいため、一見アザミ属のようですが、タムラソウ属です。タマボウキともいいます。

和名「田村草、多紫草(タムラソウ)」は、「語源は不明」であると牧野富太郎先生は述べていますが、古名の「玉箒(たまばたき)」 は、花後に多数の実がつく様子が箒(ほうき)に使うからといい、玉箒草(たまばたきそう)が転訛して、タムラソウとなったといいます。また、多くの紫色の花をつけることから、多紫草から、タムラソウになったなどの説があるといいます。